11月5日是我国伟大的爱国者、卓越的文化战士、杰出的新闻记者和出版家邹韬奋先生诞辰130周年纪念日。

韬奋精神纪录片《追寻信仰之光》

为深入学习实践习近平文化思想,传承弘扬“韬奋精神”,更好服务党的新闻事业繁荣发展,韬奋先生的母校上海交通大学摄制主题纪录片《追寻信仰之光》,此为同名纪录片MV。该片通过“历史—现实—未来”的叙事手法,回顾邹韬奋先生一生亲历的重大历史事件,反映“韬奋精神”在新时代的具体实践和价值体现,以及在后备新闻人才中薪火相传的动人故事。片中采用AI技术还原珍贵历史资料,并首次展现了韬奋先生在病榻上写的《患难余生记》手稿,现保存于中华全国新闻工作者协会档案馆。

纪录片《追寻信仰之光》回顾邹韬奋先生一生

在邹韬奋心中,书生报国无他物,唯有手中笔做刀。在中华民族内忧外患的艰难时势中,他不畏强权,创办报刊,以笔为剑,唤醒民众。

“我个人的安危早置之度外,但我心怀祖国,惓念同胞,苦思焦虑,中夜彷徨,心所谓危,不敢不告,希望共同奋起,各尽所能,挽此危机,保卫祖国。”这是邹韬奋在病榻上写下的话。

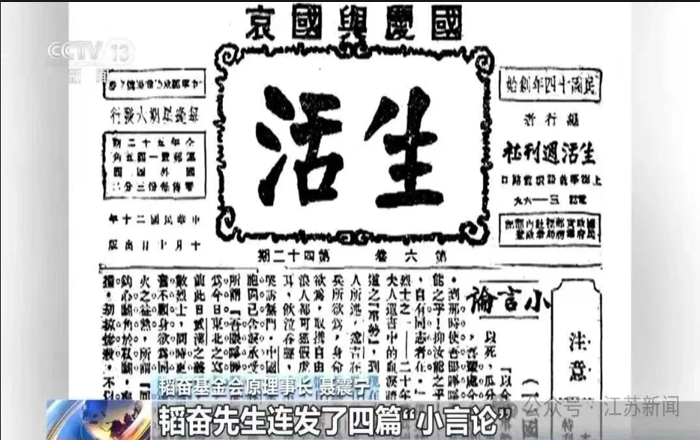

邹韬奋1895年出生于福建永安,1921年毕业于上海圣约翰大学,1926年邹韬奋接手《生活》周刊任主编,由此进入到新闻战线。在他创新性的办刊理念下,《生活》周刊广受好评,曾创下当时我国杂志发行的最高纪录。

1931年,九一八事变爆发,邹韬奋深感国难之痛,调整了编辑方针,将《生活》周刊由综合性青年大众读物变为全国救亡运动的舆论阵地。

1933年,《生活》周刊以言论偏激的罪名被封禁。2年后,邹韬奋创办《大众生活》周刊,在“一二·九”运动爆发后,全力呼吁“停止内战,一致抗战”。不久后,《大众生活》又被封禁,邹韬奋毫不妥协,继续办刊,这次他干脆把“抗战”“全民抗战”直接当成新刊物的名字。尽管这些刊物陆续又都被当局查禁,但那些激昂的评论、真实的故事,在广大民众尤其是青年学生们心里激起万丈波澜。

转载自江苏新闻微信公众号